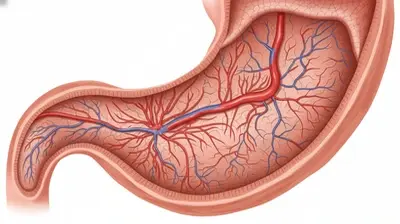

Magenschleimhautentzündung (Gastritis): Der umfassende Ratgeber zu Ursachen, Symptomen, Behandlung und Ernährung. Die Magenschleimhautentzündung, medizinisch als Gastritis bezeichnet, ist eine der häufigsten Erkrankungen des Verdauungstraktes. Sie beschreibt einen Zustand, bei dem die Magenschleimhaut entzündet ist. Diese Schleimhaut ist eine hochspezialisierte Schutzschicht, die die Magenwand vor der aggressiven Magensäure und potenziellen Krankheitserregern abschirmt. Wenn dieser Schutzmechanismus gestört wird, kann es zu einer Entzündung kommen.

Schätzungen zufolge erleiden etwa 20 von 100 Menschen im Laufe ihres Lebens eine akute Form der Erkrankung. Noch häufiger ist die chronische Variante, von der angenommen wird, dass fast jeder zweite Mensch über 50 Jahren betroffen ist, oft ohne es zu wissen.

In der medizinischen Praxis wird grundsätzlich zwischen zwei Hauptverlaufsformen unterschieden:

- Akute Gastritis: Diese Form tritt plötzlich auf, oft ausgelöst durch einen spezifischen Reiz. Die Symptome sind in der Regel heftig, klingen aber bei Behandlung meist innerhalb weniger Tage bis Wochen wieder vollständig ab.

- Chronische Gastritis: Sie entwickelt sich langsam und schleichend, oft über Monate oder Jahre. Einwesentliches Merkmal ist, dass sie häufig nur milde oder gar keine Symptome verursacht. Diese unauffällige Natur birgt eine erhebliche Gefahr: Die Entzündung kann unbemerkt fortschreiten und zu langfristigen Schäden führen.

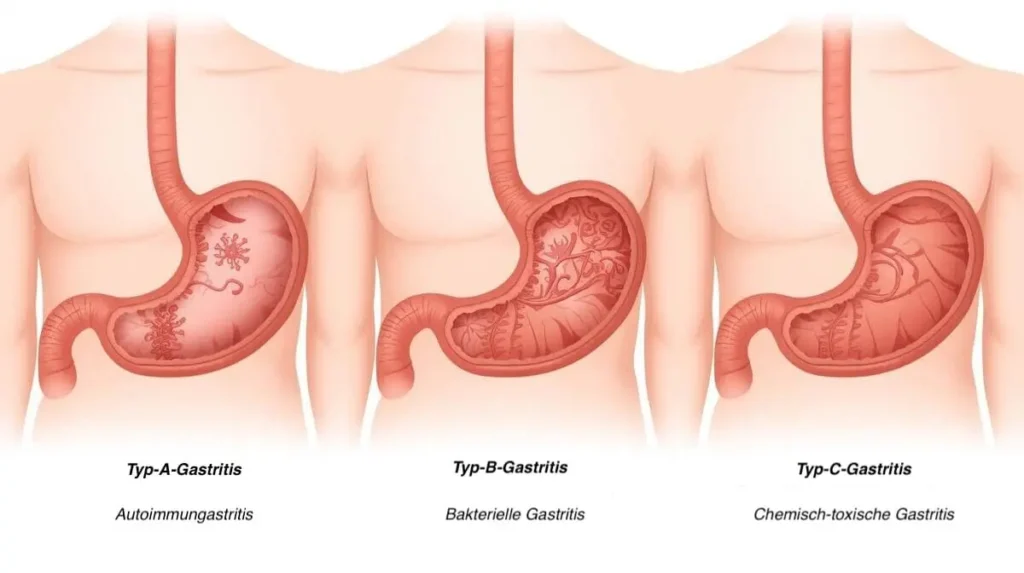

Die Formen der Gastritis: Ein detaillierter Überblick

Um die Gastritis korrekt zu behandeln, ist eine präzise Klassifizierung unerlässlich. Mediziner verwenden die Einteilung nach dem zeitlichen Verlauf (akut vs. chronisch) und die international anerkannte Klassifikation nach der Ursache, bekannt als Sydney-Klassifikation, in die Typen A, B und C.

Klassifikation nach Verlauf: Akut vs. Chronisch

- Akute Gastritis: Hierbei handelt es sich um eine plötzliche, heftige Entzündungsreaktion der Magenschleimhaut auf schädigende Reize.

- Chronische Gastritis: Diese Form beschreibt eine langanhaltende Entzündung, die nicht von selbst ausheilt. Sie kann zu einer fortschreitenden Rückbildung (Atrophie) der Magenschleimhaut führen.

Medizinische Klassifikation nach Ursache: Typ A, B und C

Diese Einteilung ist für die langfristige Behandlung von zentraler Bedeutung.

Typ-A-Gastritis (Autoimmungastritis)

- Mechanismus: Bei dieser seltenen Form (ca. 5 % der Fälle) richtet sich das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise gegen die Belegzellen (Parietalzellen) der Magenschleimhaut.

- Folgen: Die Zerstörung dieser Zellen führt dazu, dass weder ausreichend Magensäure noch der sogenannte „Intrinsic Factor“ produziert wird. Dieser ist für die Aufnahme von Vitamin B12 unerlässlich.

- Resultierende Erkrankung: Der Mangel an Vitamin B12 führt zu einer speziellen Form der Blutarmut, der perniziösen Anämie, sowie zu potenziell schweren neurologischen Störungen. Betroffene benötigen daher eine lebenslange Zufuhr von Vitamin B12 per Injektion.

Typ-B-Gastritis (Bakterielle Gastritis)

- Ursache: Dies ist mit 80–90 % der Fälle die mit Abstand häufigste Form. Verursacher ist eine Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori.

- Übertragung: Die Ansteckung erfolgt meist fäkal-oral oder gastro-oral. Sorgfältige Hygiene ist daher eine wichtige Präventionsmaßnahme.

- Risiken: Eine unbehandelte Helicobacter pylori-Infektion ist ein wesentlicher Risikofaktor für die Entstehung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren. Langfristig erhöht sie zudem das Risiko für die Entwicklung von Magenkrebs und dem sogenannten MALT-Lymphom.

Typ-C-Gastritis (Chemisch-toxische Gastritis)

- Ursache: Diese Form wird durch chemische Substanzen ausgelöst, die die Magenschleimhaut schädigen (ca. 30 % der chronischen Fälle). Zu den häufigsten Auslösern gehören:

- Medikamente: Insbesondere die langfristige Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR)wie Acetylsalicylsäure (ASS), Ibuprofen oder Diclofenac.

- Alkohol: Übermäßiger und regelmäßiger Konsum.

- Gallenreflux: Der Rückfluss von Gallensaft aus dem Zwölffingerdarm in den Magen.

Sonderformen der Gastritis

- Erosive Gastritis: Ein schwerer Verlauf, bei dem die Entzündung zu oberflächlichen Defekten (Erosionen) in der Schleimhaut führt. Diese können bluten.

- Riesenfaltengastritis (Morbus Ménétrier): Eine sehr seltene Erkrankung mit massiver Verdickung der Magenfalten und starkem Eiweißverlust.

- Andere seltene Formen: Gastritis kann auch im Zusammenhang mit anderen chronisch-entzündlichen Erkrankungen wie Morbus Crohn auftreten.

Symptome und Alarmzeichen: Die Sprache des Magens verstehen

Die Symptome einer Gastritis können vielfältig sein. Während eine akute Gastritis oft mit plötzlichen und starken Beschwerden einhergeht, kann eine chronische Gastritis lange Zeit unbemerkt bleiben.

Systematische Liste der häufigsten Symptome:

- Schmerzen im Oberbauch: Das klassische Leitsymptom, oft als drückend, brennend oder nagend beschrieben.

- Übelkeit und Erbrechen (Nausea und Emesis).

- Völlegefühl und Blähungen.

- Sodbrennen und saures Aufstoßen.

- Appetitlosigkeit.

- Unangenehmer Geschmack im Mund oder Mundgeruch.

Wichtig: In vielen Fällen verläuft die chronische Gastritis über lange Zeiträume völlig symptomfrei, was ihre frühzeitige Entdeckung erschwert. Wichtig zur Abgrenzung: Da viele dieser Beschwerden (wie Völlegefühl und Blähungen) auch bei anderen funktionellen Störungen auftreten, lesen Sie bei anhaltenden Symptomen auch unseren umfassenden Ratgeber zum Reizdarmsyndrom.

KRITISCH: Alarmzeichen – Wann Sie sofort einen Arzt aufsuchen sollten

KRITISCH: Alarmzeichen – Wann Sie sofort einen Arzt aufsuchen sollten

Die folgenden Warnsignale deuten auf eine ernste Komplikation wie eine Magenblutung hin. Hier ist umgehend ärztliche Hilfe erforderlich:

- Bluterbrechen (Hämatemesis): Erbrochenes, das hellrotes Blut enthält oder aussieht wie Kaffeesatz. Die kaffeesatzartige Erscheinung entsteht, wenn das Blut mit der Magensäure in Kontakt kommt.

- Schwarzer, teerartiger Stuhl (Teerstuhl oder Meläna): Wenn Blut aus dem oberen Magen-Darm-Trakt verdaut wird, färbt es den Stuhl schwarz, klebrig und glänzend.

- Starke, unerträgliche und anhaltende Magenschmerzen.

- Anzeichen einer schweren Anämie (Blutarmut): Extreme Blässe, starke Ermüdung, Atemnot, Herzrasen oder Ohrensausen.

Zögern Sie in diesen Fällen niemals, sofort medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen!

Ursachen und Risikofaktoren: Was eine Gastritis auslöst

Eine Gastritis entsteht, wenn das Gleichgewicht zwischen schützenden und aggressiven Faktoren im Magen gestört ist.

Infektionen:

- Helicobacter pylori: Der weltweit häufigste Auslöser für eine chronische Gastritis (Typ B).

- Andere Erreger: Eine akute Gastritis kann auch durch Bakterien (z.B. Salmonellen), Viren oder Pilze im Rahmen einer Lebensmittelvergiftung verursacht werden.

Medikamente:

- Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR): Eine der Hauptursachen für die Typ-C-Gastritis. Medikamente wie Aspirin, Ibuprofen und Diclofenac blockieren die Produktion von schützenden Prostaglandinen.

- Kortison: In Kombination mit NSAR potenziert sich die magenschädigende Wirkung erheblich.

Lebensstilfaktoren:

- Alkohol: Wirkt direkt zellschädigend auf die Magenschleimhaut.

- Rauchen (Nikotin): Beeinträchtigt die Durchblutung und Regenerationsfähigkeit der Schleimhaut.

- Stress: Sowohl akuter körperlicher als auch chronischer psychischer Stress kann die Produktion von Magensäure ankurbeln.

Ernährung:

- Reizende Speisen: Regelmäßiger Verzehr von sehr fettigen, scharf gewürzten oder stark säurehaltigen Lebensmitteln.

- Kaffeekonsum: Übermäßiger Genuss, insbesondere auf nüchternen Magen.

Andere medizinische Ursachen:

- Autoimmunprozesse (Typ-A-Gastritis).

- Gallenreflux.

- Begleiterkrankungen wie Morbus Crohn oder Zöliakie.

Der Weg zur Diagnose: Wie Ärzte eine Gastritis feststellen

Eine präzise Diagnose ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung.

- Anamnese (Patientengespräch): Der Arzt fragt gezielt nach Symptomen, Lebensstil und eingenommenen Medikamenten.

- Körperliche Untersuchung: Der Arzt tastet den Oberbauch ab, um einen Druckschmerz festzustellen.

- Magenspiegelung (Gastroskopie): Dies ist der „Goldstandard“ für die definitive Diagnose.

- Ablauf: Ein dünner Schlauch mit Kamera (Endoskop) wird durch den Mund in den Magen vorgeschoben. Die Untersuchung ist dank Beruhigungsspritze oder Kurznarkose schmerzfrei.

- Visuelle Beurteilung: Der Arzt kann die Schleimhaut direkt auf Entzündungszeichen untersuchen.

- Biopsie (Gewebeprobe): Es werden winzige Gewebeproben entnommen und unter dem Mikroskop untersucht (Histologie). Erst diese Untersuchung kann die Entzündung zweifelsfrei bestätigen.

Tests auf Helicobacter pylori

- Invasive Methode (während der Gastroskopie):

- Urease-Schnelltest: Eine Gewebeprobe wird in eine Testflüssigkeit gegeben. Ein Farbumschlag zeigt das Vorhandensein des Bakteriums an.

- Nicht-invasive Methoden:

- 13C-Harnstoff-Atemtest: Ein sehr genauer Test zum Nachweis einer aktiven Infektion. Wird auch zur Kontrolle des Behandlungserfolgs eingesetzt.

- Stuhl-Antigen-Test: Untersucht eine Stuhlprobe auf Proteine des Bakteriums. Weist ebenfalls eine aktiveInfektion nach.

- Blut-Antikörper-Test: Weist nur nach, dass das Immunsystem Kontakt mit dem Bakterium hatte. Kann nicht zwischen einer aktuellen und einer ausgeheilten Infektion unterscheiden.

Behandlung der Gastritis: Von Lebensstiländerung bis Medikation

Die Behandlung muss auf die Beseitigung der Ursache abzielen, nicht nur auf die Linderung der Symptome.

Grundpfeiler der Therapie: Sofortmaßnahmen und Meidung von Auslösern

- Karenz: Sofortiger Verzicht auf Alkohol und Nikotin.

- Medikamenten-Anpassung: Einnahme von NSAR in Rücksprache mit dem Arzt stoppen oder ersetzen.

- Ernährungsumstellung: Kurzzeitiger Nahrungsverzicht oder leichte Schonkost.

- Stressreduktion.

Medikamentöse Behandlungsstrategien

- Säureblocker (Protonenpumpenhemmer – PPI): Wirkstoffe wie Omeprazol oder Pantoprazol sind die wirksamsten Medikamente zur Reduzierung der Magensäure. Eine langfristige Einnahme sollte immer ärztlich überwacht werden.

- H2-Rezeptor-Antagonisten: Wirkstoffe wie Famotidin, schwächer als PPI.

- Antazida (Säureneutralisierer): Rezeptfreie Medikamente (z.B. Rennie®, Talcid®) zur schnellen, aber kurzzeitigen Linderung von Sodbrennen.

- Zytoprotektiva (Schleimhautschutzmittel): Wirkstoffe wie Sucralfat.

Spezifische Therapieansätze nach Typ

- Typ-A-Gastritis: Lebenslange, regelmäßige Verabreichung von Vitamin B12 als Injektion. Aufgrund des erhöhten Magenkrebsrisikos sind zudem regelmäßige endoskopische Kontrollen notwendig.

- Typ-B-Gastritis (H. pylori-Eradikation): Das Ziel ist die vollständige Beseitigung des Bakteriums durch eine intensive Kombinationstherapie (10-14 Tage) aus einem PPI und zwei bis drei verschiedenen Antibiotika. Der Erfolg muss anschließend durch einen Atem- oder Stuhltest überprüft werden.

Diese intensive Antibiotikatherapie kann das Gleichgewicht der Darmflora empfindlich stören und zu Nebenwirkungen wie Durchfall führen. Eine begleitende Einnahme von spezifischen Probiotika ist daher eine sinnvolle Strategie, um die Darmgesundheit zu schützen und die Verträglichkeit der Behandlung zu verbessern.

Erfahren Sie mehr darüber in unserem umfassenden Ratgeber zu Probiotika.

Begleitende Probiotika-Therapie: Schutz während der Behandlung

Die intensive Antibiotikatherapie zur Beseitigung von Helicobacter pylori (Typ B) oder die Behandlung von chemisch-toxischer Gastritis (Typ C) stören die natürliche Darmflora empfindlich. Um die Verträglichkeit der Medikamente zu verbessern und das Risiko von Nebenwirkungen wie Durchfall zu reduzieren, ist eine begleitende Einnahme spezifischer Probiotika sinnvoll.

Wir empfehlen Stämme, die nachweislich die Darmschleimhaut schützen und das Mikrobiom stabilisieren. Holen Sie sich eine individuelle Fachberatung für den optimalen Schutz während Ihrer Gastritis-Therapie.

- Typ-C-Gastritis: Die auslösende chemische Substanz muss konsequent gemieden werden (Verzicht auf NSAR und Alkohol).

Ernährung bei Gastritis: Der Leitfaden für einen beruhigten Magen

Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle. Der moderne Ansatz ist keine starre Diät, sondern eine flexible „leichte Vollkost“.

Grundprinzipien der magenschonenden Ernährung

- Mahlzeitenfrequenz: Fünf bis sechs kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt sind besser als drei große.

- Schonende Zubereitung: Dünsten, Dämpfen, Kochen statt Frittieren oder scharfes Anbraten.

- Optimale Temperatur: Speisen und Getränke lauwarm genießen, nicht eiskalt oder zu heiß.

- Bewusstes Essverhalten: Langsam essen und gründlich kauen.

Umfassende Lebensmitteltabelle: Was essen und was meiden?

| Lebensmittelgruppe | Gut verträglich (Empfehlenswert) | Eher meiden (Reizend) |

|---|---|---|

| Getränke | Stilles Wasser, ungesüßte Kräutertees (Kamille, Fenchel) | Bohnenkaffee, Alkohol, kohlensäurehaltige Getränke, säurehaltige Säfte (Zitrusfrüchte) |

| Brot & Getreide | Zwieback, altbackenes Weißbrot, Haferflocken (als Schleim), weißer Reis, Nudeln | Frisches Brot, grobes Vollkornbrot, Laugengebäck, Pommes frites |

| Gemüse | Gekocht/gedünstet: Karotten, Zucchini, Fenchel, Kürbis, Spinat | Blähende Sorten (alle Kohlsorten, Zwiebeln, Knoblauch), Paprika, Gurken, Pilze |

| Obst | Säurearme, reife Äpfel (als Mus), reife Birnen, Bananen (in Maßen) | Säureintensive Früchte (Zitrusfrüchte, Kiwi), unreifes Obst, Weintrauben |

| Milchprodukte | Fettarme Milch (1,5 %), Magerquark, fettarmer Naturjoghurt, milde Käsesorten | Vollmilch, Sahne, fettreiche und stark gewürzte Käsesorten (Schimmelkäse) |

| Fleisch & Fisch | Mageres Geflügel, Kalbfleisch, magerer Fisch (Kabeljau, Scholle) – gedünstet oder gekocht | Fettes, geräuchertes, scharf angebratenes oder paniertes Fleisch und Fisch; fettreiche Wurstwaren (Salami) |

| Fette & Öle | Hochwertige Pflanzenöle (Olivenöl, Rapsöl) in kleinen Mengen, kalt verwendet | Tierische Fette (Schmalz, Speck), Mayonnaise, Frittierfett |

| Gewürze & Süßes | Frische, milde Kräuter (Petersilie, Dill), Kümmel, Kurkuma | Scharfe Gewürze (Chili, Pfeffer, Senf), Essig, Zucker, Schokolade, Eiscreme |

Es empfiehlt sich, ein Ernährungstagebuch zu führen, um individuelle Unverträglichkeiten herauszufinden.

Verlauf, Prognose und mögliche Komplikationen

- Akute Gastritis: Die Prognose ist ausgezeichnet. Sie heilt meist innerhalb weniger Tage bis Wochen vollständig aus.

- Chronische Gastritis: Eine Heilung ist nur möglich, wenn die zugrunde liegende Ursache erfolgreich behandelt wird.

Mögliche Komplikationen (Langzeitfolgen einer unbehandelten chronischen Gastritis)

Die größte Gefahr geht von einer unentdeckten chronischen Gastritis aus:

- Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre (Ulzera)

- Magenblutungen (Hämorrhagien)

- Magendurchbruch (Perforation) – ein medizinischer Notfall!

- Schleimhautatrophie und intestinale Metaplasie: Gelten als Präkanzerosen (Vorstufen von Magenkrebs).

- Anämie (Blutarmut)

- Erhöhtes Magenkrebsrisiko: Dies ist die schwerwiegendste Langzeitfolge. Sowohl die Typ-B- als auch die Typ-A-Gastritis erhöhen das Risiko signifikant.

Prävention: Wie Sie Ihre Magenschleimhaut aktiv schützen können

Vorbeugung ist die beste Medizin.

- Ausgewogene Ernährung und moderater Genussmittelkonsum: Reduzieren Sie Alkohol und Kaffee.

- Rauchstopp: Der Verzicht auf das Rauchen ist eine der wirksamsten Maßnahmen.

- Lebensmittelhygiene: Gründliches Händewaschen, um die Übertragung von Helicobacter pylori zu erschweren.

- Vorsicht bei NSAR: Nehmen Sie Schmerzmittel wie Aspirin oder Ibuprofen niemals auf leeren Magen und nur so lange wie nötig ein. Bei Langzeiteinnahme mit dem Arzt über magenschützende Begleitmedikamente (PPI) sprechen.

- Aktives Stressmanagement: Integrieren Sie Entspannungstechniken (Yoga, Meditation) und regelmäßige Bewegung in Ihren Alltag.

Zusammenfassung und wichtiger Hinweis

Die Magenschleimhautentzündung ist eine weit verbreitete Erkrankung. Während die akute Form meist harmlos ist, birgt die unbehandelte chronische Gastritis erhebliche Risiken, einschließlich Magenkrebs. Der Schlüssel liegt in einer präzisen, ursachenorientierten Diagnose und Behandlung. Eine entscheidende Rolle spielen zudem ein magenfreundlicher Lebensstil, eine bewusste Ernährung und ein aktives Stressmanagement.

Wichtiger medizinischer Hinweis

Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und ersetzen in keinem Fall eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen qualifizierten Arzt. Bei anhaltenden Beschwerden oder dem Auftreten von Alarmzeichen (z.B. Blut im Stuhl) suche bitte umgehend einen Arzt auf. Eine Selbstdiagnose oder -behandlung kann deine Gesundheit gefährden.

Wenn Sie nur an einer leichten Schleimhautentzündung (Gastritis) leiden und fachlichen Rat sowie Unterstützung suchen, kehren Sie zur Hauptseite mit VOORMANN-Probiotika & Beratung zurück – dort finden Sie Antworten auf Ihre gesundheitlichen Probleme.

Weiterführende Informationen

- Gastro-Liga e.V. – Gemeinnützige Organisation mit Informationen zu Magen-Darm-Erkrankungen.

- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) – Informationen zum Thema Rauchstopp und Alkoholkonsum.