Das Rätsel der Histaminintoleranz – Wenn der Körper rebelliert

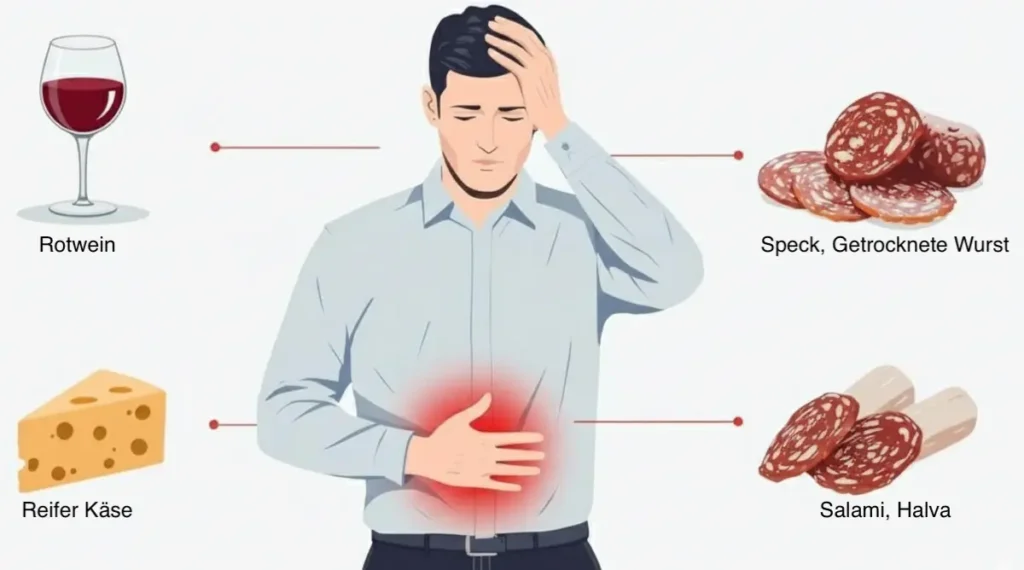

Histaminintoleranz: Der umfassende Leitfaden zu Ursachen, Symptomen, Diagnose und Therapie. Pochende Kopfschmerzen, eine plötzliche Hautrötung im Gesicht oder akute Verdauungsprobleme nach einem gemütlichen Abend mit Rotwein, Käse und Salami? Für eine wachsende Zahl von Menschen sind dies die belastenden Anzeichen einer Histaminintoleranz (HIT). Diese Symptome, die oft einer allergischen Reaktion ähneln, führen Betroffene häufig auf eine jahrelange Odyssee durch Arztpraxen, ohne eine klare Diagnose zu erhalten. Die HIT ist ein Zustand, der ebenso komplex wie missverstanden ist.

Es ist von entscheidender Bedeutung, von Anfang an zu verstehen, dass es sich bei der Histaminintoleranz nicht um eine klassische Allergie handelt. Bei einer Allergie reagiert das Immunitätssystem über spezifische IgE-Antikörper auf an sich harmlose Substanzen. Bei der HIT liegt das Problem woanders: Es handelt sich um eine Abbaustörung oder ein Ungleichgewicht zwischen der Menge an Histamin, die dem Körper zugeführt wird oder die er selbst freisetzt, und seiner Fähigkeit, dieses Histamin rechtzeitig abzubauen. Viele Betroffene durchlaufen den frustrierenden Prozess, in dem sie sich auf zahlreiche Allergene testen lassen, nur um festzustellen, dass alle Tests negativ ausfallen. Diese Erfahrung führt zu Verwirrung und dem Gefühl, mit den Beschwerden allein gelassen zu werden. Die Erklärung liegt darin, dass der Körper nicht auf einen Fremdstoff überreagiert, sondern mit einem Überschuss einer körpereigenen Substanz überfordert ist.

Dieser Perspektivwechsel ist der erste und wichtigste Schritt zum Verständnis und zur erfolgreichen Bewältigung der Histaminintoleranz – weg von einer „Alles-oder-Nichts“-Allergie-Mentalität hin zu einem bewussten Management der individuellen Toleranzschwelle.

Die Komplexität der Histaminintoleranz spiegelt sich auch in der wissenschaftlichen Debatte wider. Die Vielfalt der Symptome und das Fehlen eines eindeutigen diagnostischen Markers machen es schwierig, die Erkrankung klar zu definieren und zu belegen, was zu Kontroversen über ihre Existenz und Diagnosemethoden geführt hat. Dieser Leitfaden hat zum Ziel, Licht ins Dunkel zu bringen. Er basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, einschließlich der Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften, und bietet einen umfassenden, fundierten und praxisorientierten Überblick. Er soll Betroffenen helfen, die Zusammenhänge in ihrem Körper zu verstehen, Mythen von Fakten zu trennen und eine individuelle Strategie zu entwickeln, um die Kontrolle über ihre Gesundheit zurückzugewinnen und ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Histamin – Lebenswichtiger Botenstoff mit Tücken

Um die Histaminintoleranz zu verstehen, muss man zunächst die Substanz verstehen, die im Mittelpunkt steht: Histamin. Entgegen der weit verbreiteten Annahme ist Histamin kein Giftstoff oder ein schädlicher Fremdkörper. Es ist ein biogenes Amin, ein lebenswichtiger Botenstoff, den der Körper selbst aus der Aminosäure Histidin herstellt und für eine Vielzahl von physiologischen Prozessen benötigt.

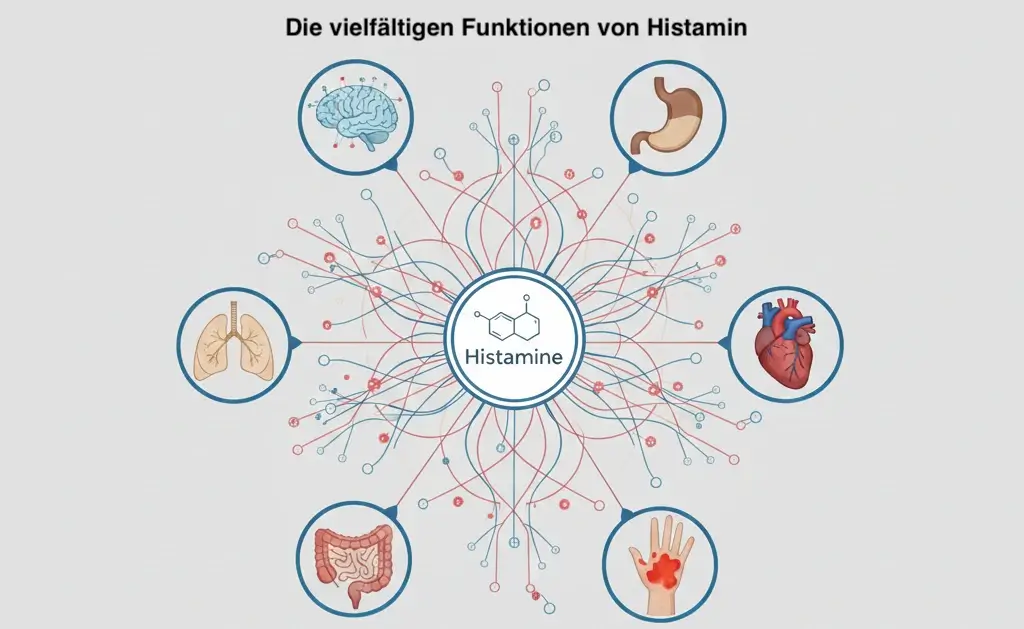

Die Funktionen von Histamin im menschlichen Organismus sind weitreichend und essenziell. Es agiert als eine Art universeller Regler in verschiedenen Systemen

- Im Immunsystem: Histamin ist ein zentraler Mediator bei Entzündungsreaktionen und allergischen Prozessen. Bei einer allergischen Reaktion wird es massenhaft aus spezialisierten Immunzellen (Mastzellen) freigesetzt und löst die typischen Symptome wie Juckreiz, Hautrötungen, Schwellungen und eine laufende Nase aus.

- Im Verdauungssystem: Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulation der Magensäureproduktion und fördert die Peristaltik, also die wellenförmigen Bewegungen der Darmmuskulatur, die für den Weitertransport der Nahrung notwendig sind.

- Im Herz-Kreislauf-System: Histamin hat eine gefäßerweiternde Wirkung (Vasodilatation), was zu einem Abfall des Blutdrucks führen kann.

- Im Nervensystem: Als Neurotransmitter im Gehirn ist Histamin an der Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus, der Appetitkontrolle, der Lernfähigkeit, des Gedächtnisses und sogar von Emotionen beteiligt.

Die Tatsache, dass Histamin so viele grundlegende Körperfunktionen steuert, ist der Schlüssel zum Verständnis der vielfältigen Symptome einer Intoleranz. Wenn ein Patient über scheinbar unzusammenhängende Probleme wie Verdauungsbeschwerden und gleichzeitig Kopfschmerzen klagt, liegt die Verbindung oft im Histamin. Es reguliert sowohl die Magensäure und Darmbewegung als auch die Weite der Blutgefäße im Gehirn.

Diese Erkenntnis kann für Betroffene transformativ sein: Statt sich als Opfer mehrerer unerklärlicher Leiden zu sehen, erkennen sie ein systemisches Problem mit einem einzigen Botenstoff. Dieses ganzheitliche Verständnis ist entscheidend für die Motivation, eine umfassende diätetische und lebensstilbezogene Therapie konsequent umzusetzen.

Für das Verständnis der Histaminintoleranz ist die Unterscheidung zwischen endogenem und exogenem Histamin fundamental. Endogenes Histamin wird vom Körper selbst produziert und in Zellen, hauptsächlich Mastzellen und bestimmten Blutzellen, gespeichert, um bei Bedarf freigesetzt zu werden.

Exogenes Histamin hingegen wird von außen über die Nahrung aufgenommen. Die Histaminintoleranz bezieht sich in erster Linie auf die Unfähigkeit des Körpers, das mit der Nahrung aufgenommene Histamin effizient abzubauen, was zu einem Überschuss und den daraus resultierenden Symptomen führt.

Der Histamin-Stoffwechsel – Ein empfindliches Gleichgewicht und seine Regulatoren

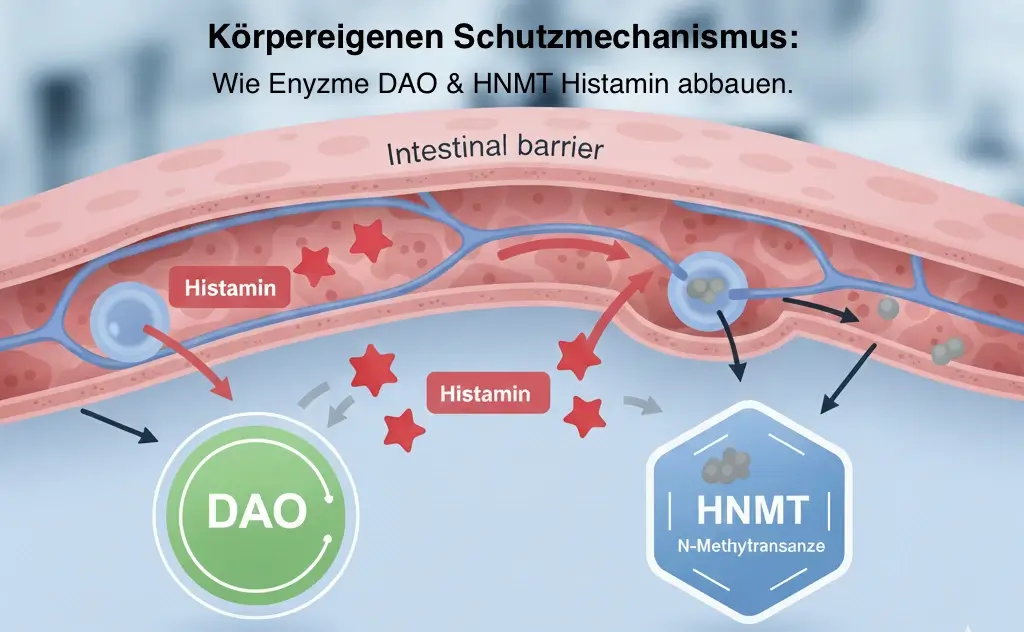

Der menschliche Körper verfügt über ein ausgeklügeltes System, um den Histaminspiegel in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Wenn Histamin seine Aufgabe als Botenstoff erfüllt hat, muss es abgebaut werden, um eine Überstimulation der Rezeptoren zu verhindern. Für diesen Abbau sind hauptsächlich zwei Enzyme verantwortlich, deren Funktion und Lokalisation im Körper sich grundlegend unterscheiden.

Die Schlüsselenzyme im Detail

- Diaminoxidase (DAO): Dieses Enzym ist der Hauptakteur beim Abbau von Histamin, das von außerhalb der Zellen stammt (extrazellulär). Seine wichtigste Aufgabe ist es, das mit der Nahrung aufgenommene Histamin bereits im Dünndarm zu neutralisieren, bevor es in den Blutkreislauf gelangen kann. Man kann sich die DAO als eine Art „Türsteher“ des Darms vorstellen, der verhindert, dass zu viel Histamin aus der Nahrung den Körper überflutet. Produziert wird die DAO hauptsächlich von den Zellen der Darmschleimhaut, aber auch in geringeren Mengen in den Nieren, der Leber und während der Schwangerschaft in der Plazenta. Ein Mangel oder eine eingeschränkte Aktivität der DAO gilt als die häufigste Ursache für die klassische, nahrungsmittelabhängige Histaminintoleranz. Die Symptome treten hierbei typischerweise schubweise und in einem klaren zeitlichen Zusammenhang mit den Mahlzeiten auf.

- Histamin-N-Methyltransferase (HNMT): Im Gegensatz zur DAO arbeitet die HNMT im Inneren der Zellen (intrazellulär). Sie ist dafür zuständig, das vom Körper selbst produzierte und in den Zellen freigesetzte Histamin abzubauen. Die HNMT ist in fast allen Geweben des Körpers zu finden, mit besonders hoher Konzentration in der Leber, den Nieren, der Bronchialschleimhaut und dem zentralen Nervensystem. Eine Störung der HNMT-Funktion führt daher tendenziell zu anderen Symptombildern als ein DAO-Mangel. Die Beschwerden sind oft chronischer Natur, weniger direkt an einzelne Mahlzeiten gekoppelt und betreffen häufiger das Nervensystem. Typische Anzeichen können chronische Müdigkeit, innere Unruhe, Schlafstörungen oder Angstzustände sein. Die Symptomatik entwickelt sich oft schleichend über Tage und klingt auch nach Meiden von Auslösern nur langsam wieder ab.

Die Unterscheidung zwischen DAO und HNMT ist mehr als nur eine biochemische Feinheit; sie bietet einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Histaminintoleranz. Ein Patient, der 30 Minuten nach dem Verzehr einer Pizza mit Tomaten und Käse eine Migräneattacke und Durchfall erleidet, leidet wahrscheinlich an einem DAO-Problem – sein Darm kann die massive externe Histaminlast nicht bewältigen. Ein anderer Patient, der unter chronischer Angst, Konzentrationsstörungen und Erschöpfung leidet, ohne einen klaren Auslöser in der Nahrung zu finden, könnte eine Störung im HNMT-System haben, die den Abbau des körpereigenen Histamins beeinträchtigt. Obwohl diese Differenzierung in der Routinediagnostik noch nicht etabliert ist, hilft sie zu verstehen, warum die „Histaminintoleranz“ kein einheitliches Krankheitsbild ist, sondern ein Spektrum von Störungen mit potenziell unterschiedlichen Ursachen und Therapieansätzen.

Ursachen und Auslöser – Warum das Fass überläuft

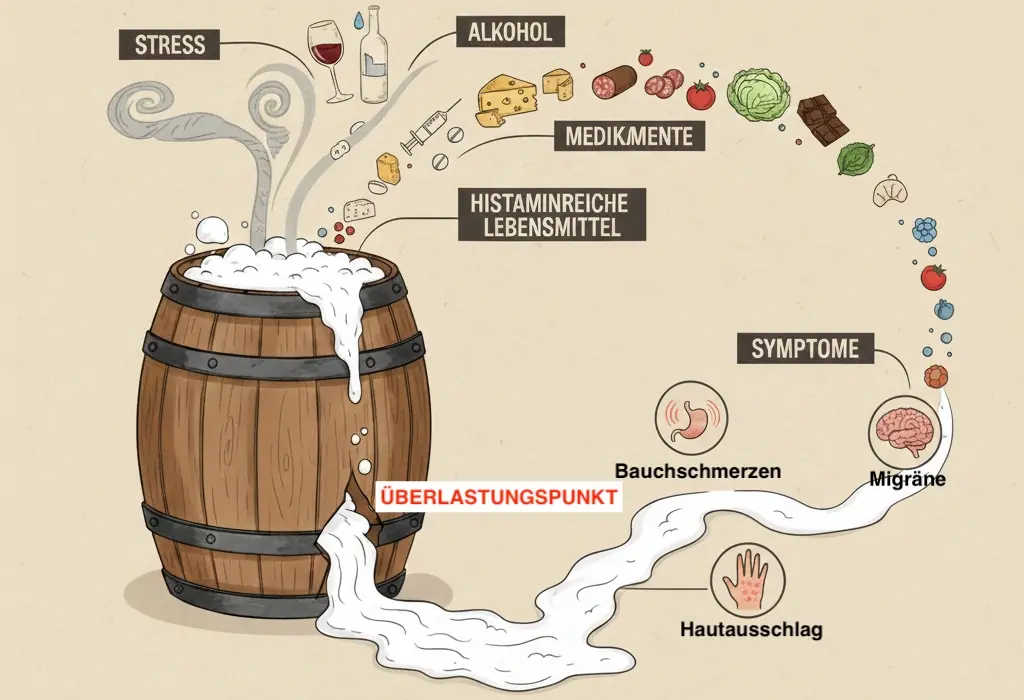

Die Entstehung einer Histaminintoleranz lässt sich gut mit dem „Fass-Modell“ veranschaulichen. Jeder Mensch hat ein individuelles „Histamin-Fass“, das seine persönliche Toleranzschwelle repräsentiert. Verschiedene Faktoren – von der Ernährung über Medikamente bis hin zu Stress – füllen dieses Fass kontinuierlich. Solange der Füllstand unter dem Rand bleibt, treten keine Symptome auf. Erst wenn das Fass durch die Summe der Belastungen überläuft, kommt es zu den typischen Beschwerden. Die Ursachen, die zu diesem Überlaufen führen, lassen sich in primäre und sekundäre Formen unterteilen.

Primäre vs. Sekundäre Histaminintoleranz

- Primäre HIT: Diese Form ist sehr selten und wird auf einen angeborenen, genetisch bedingten Mangel an DAO- oder HNMT-Enzymen zurückgeführt. Die Enzymaktivität ist von Geburt an dauerhaft vermindert.

- Sekundäre (erworbene) HIT: Dies ist die bei weitem häufigste Form. Hier ist die Enzymfunktion nicht von Natur aus, sondern durch äußere oder innere Faktoren vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt.

Die Erkenntnis, dass die meisten Fälle von HIT erworben sind, birgt eine zutiefst optimistische Botschaft: Wenn die zugrunde liegende Ursache identifiziert und behandelt wird – sei es eine Darmerkrankung, ein bestimmtes Medikament oder ein Nährstoffmangel – kann sich die Histaminintoleranz deutlich bessern oder sogar vollständig zurückbilden. Dies verschiebt den therapeutischen Fokus von einer lebenslangen, restriktiven Diät hin zu einer proaktiven Ursachenforschung. Die Histaminintoleranz wird so nicht zur finalen Diagnose, sondern zu einem wichtigen Symptom, das auf ein tieferliegendes Problem hinweist. Das Ziel ist dann nicht mehr nur das Management der Histaminzufuhr, sondern die Heilung der eigentlichen Krankheitsursache, beispielsweise der Darmschleimhaut.

Hauptursachen für eine erworbene DAO-Schwäche

Die Aktivität des entscheidenden DAO-Enzyms kann durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt werden:

- Magen-Darm-Erkrankungen: Da die DAO hauptsächlich in der Darmschleimhaut produziert wird, führen Erkrankungen, die diese Schleimhaut schädigen, direkt zu einer reduzierten DAO-Produktion. Dazu gehören chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, das Reizdarmsyndrom, Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) oder eine chronische Gastritis.

Da die Gesundheit der Darmschleimhaut für die körpereigene DAO-Produktion entscheidend ist, liegt hier ein fundamentaler Therapieansatz. Die Stärkung der Darmbarriere und die Förderung einer gesunden Darmflora können die Situation maßgeblich verbessern.

In unserem umfassenden Probiotika-Ratgeber erfahren Sie, wie eine gezielte probiotische Therapie die Darmschleimhaut regenerieren und so die Ursachen der erworbenen Histaminintoleranz bekämpfen kann. - Medikamente: Eine Vielzahl von Wirkstoffen kann die DAO-Aktivität blockieren (sogenannte DAO-Hemmer) oder die Freisetzung von körpereigenem Histamin aus den Mastzellen steigern. Zu den bekannten DAO-Hemmern zählen bestimmte Schmerzmittel (z.B. Acetylsalicylsäure), Antibiotika, Muskelrelaxantien, Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck.

- Alkohol: Alkohol ist ein besonders potenter Störfaktor. Er hemmt die DAO-Aktivität direkt und erhöht gleichzeitig die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut (Leaky Gut), sodass mehr Histamin aus der Nahrung ungehindert in den Blutkreislauf gelangen kann. Diese doppelt negative Wirkung erklärt, warum Alkohol oft ein starker Auslöser für Symptome ist.

Verstärkende Faktoren (die das Fass füllen)

Zusätzlich zu den direkten Ursachen gibt es weitere Faktoren, die das Gleichgewicht stören und das Fass zum Überlaufen bringen können:

- Nährstoffmängel: Die DAO ist ein komplexes Enzym, das für seine Funktion auf bestimmte Kofaktoren angewiesen ist. Es handelt sich um ein kupferhaltiges Enzym, das zudem Vitamin B6 und Vitamin C für eine optimale Aktivität benötigt. Ein Mangel an diesen essenziellen Mikronährstoffen kann die Funktion des Enzyms erheblich beeinträchtigen und so eine Histaminintoleranz begünstigen oder verschlimmern.

- Hormonelle Einflüsse: Die Beobachtung, dass etwa 80 % der von HIT Betroffenen Frauen mittleren Alters sind, ist kein Zufall. Es besteht eine enge Wechselwirkung zwischen Histamin und weiblichen Sexualhormonen, insbesondere

- Östrogen: Ein hoher Östrogenspiegel kann die Histaminfreisetzung steigern, während Histamin wiederum die Östrogenproduktion anregen kann. Dies erklärt, warum sich die Symptome oft zyklusabhängig, insbesondere in der zweiten Zyklushälfte vor der Menstruation, verschlimmern. Umgekehrt steigt in der Schwangerschaft der DAO-Spiegel in der Plazenta drastisch an, was bei vielen Frauen zu einer vorübergehenden, deutlichen Besserung oder sogar zum Verschwinden der Symptome führt.

- Stress: Psychischer und physischer Stress können die Symptome einer Histaminintoleranz merklich verstärken. Stresshormone können die Mastzellen dazu anregen, vermehrt Histamin freizusetzen. Zudem kann chronischer Stress die Darmbarriere schwächen und Entzündungen im Körper fördern, was die Situation weiter verschärft.

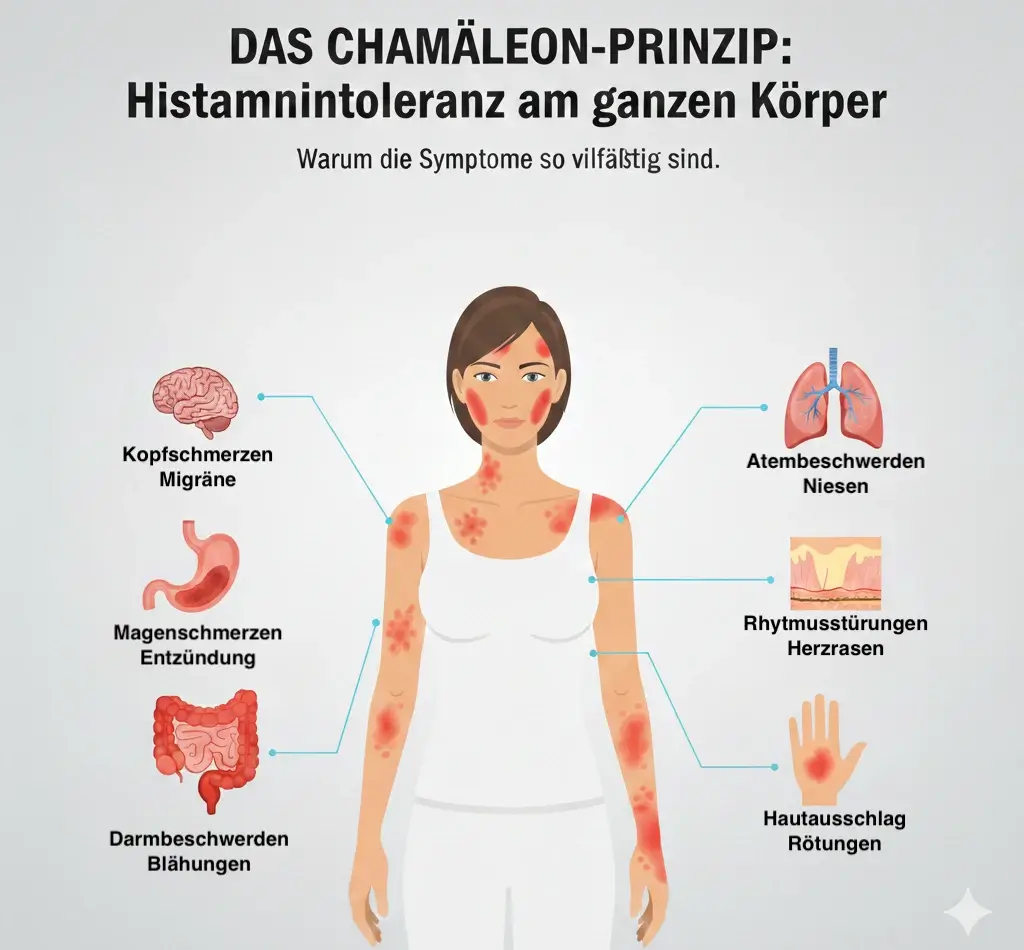

Das Chamäleon der Unverträglichkeiten – Die vielfältigen Symptome

Die Histaminintoleranz wird oft als das „Chamäleon„ unter den Nahrungsmittelunverträglichkeiten bezeichnet, da ihre Symptome außerordentlich vielfältig sind und fast jedes Organsystem betreffen können. Der Grund für dieses breite Spektrum liegt in der weiten Verbreitung von Histaminrezeptoren (bekannt als H1, H2, H3 und H4) im gesamten menschlichen Körper. Ein Überschuss des Botenstoffs Histamin kann daher eine Kaskade von Reaktionen in scheinbar unzusammenhängenden Bereichen auslösen.

Die Symptome treten typischerweise in einem Zeitfenster von wenigen Minuten bis zu zwei Stunden nach dem Verzehr histaminreicher oder histaminfreisetzender Lebensmittel auf, können aber in einigen Fällen auch länger anhalten oder sich chronisch manifestieren.

Systematische Gliederung der Symptome

Um die Komplexität zu ordnen, lassen sich die häufigsten Symptome nach den betroffenen Organsystemen gliedern:

- Haut: Die Haut ist eines der am häufigsten betroffenen Organe. Typische Reaktionen umfassen eine plötzliche, flüchtige Rötung von Gesicht, Hals und Dekolleté (sogenannter „Flush„), quälenden Juckreiz, die Bildung von Quaddeln wie bei einem Insektenstich (Nesselsucht oder Urtikaria) sowie verschiedene unspezifische Hautausschläge. Auch Schwellungen, insbesondere der Augenlider oder Lippen, können auftreten.

- Magen-Darm-Trakt: Da hier der erste Kontakt mit Nahrungshistamin stattfindet, sind gastrointestinale Beschwerden sehr verbreitet. Dazu gehören Bauchschmerzen und -krämpfe, ein aufgeblähter Bauch (Meteorismus), plötzlicher Durchfall, aber auch Übelkeit und Erbrechen.

- Zentrales Nervensystem: Histamin agiert als Neurotransmitter im Gehirn, weshalb ein Überschuss zu neurologischen Symptomen führen kann. An vorderster Stelle stehen pochende Kopfschmerzen, die oft migräneartig sind. Viele Betroffene berichten auch über Schwindel, unerklärliche Müdigkeit und Erschöpfung (insbesondere nach dem Essen), Konzentrationsstörungen, „Gehirnnebel“ (Brain Fog), Schlafstörungen und sogar Angstzustände oder innere Unruhe.

- Herz-Kreislauf-System: Die gefäßerweiternde Wirkung von Histamin kann das Herz-Kreislauf-System beeinflussen. Häufige Symptome sind Herzrasen (Tachykardie), Herzstolpern (Arrhythmien) und ein plötzlicher Abfall des Blutdrucks, der sich durch Schwindel oder Benommenheit bemerkbar machen kann. Seltener kann es auch zu einem Blutdruckanstieg kommen.

- Atemwege: Die Symptome an den Atemwegen ähneln oft denen einer Allergie. Dazu gehören eine verstopfte oder laufende Nase (Fließschnupfen), häufiger Niesreiz und Atembeschwerden. In schweren Fällen kann Histamin die Bronchien verengen und Asthma-ähnliche Symptome auslösen.

- Gynäkologischer Bereich: Aufgrund der engen Wechselwirkung zwischen Histamin und weiblichen Hormonen berichten viele Frauen über eine Verstärkung von Menstruationsbeschwerden (Dysmenorrhoe), wie zum Beispiel stärkere Unterleibskrämpfe.

Die folgende Tabelle dient als Checkliste, um eigene Symptommuster zu erkennen und die Beobachtungen für ein Gespräch mit einem Arzt oder Ernährungsberater zu strukturieren. Damit Sie nicht lange nach fachlicher Hilfe suchen müssen, können Sie zur Diplomierten Ernährungsberatung in Hamm zurückkehren und dort kompetente Antworten erhalten.

| Organsystem | Typische Symptome | Eigene Beobachtung (z.B. Häufigkeit, Stärke) |

|---|---|---|

| Haut | Plötzliche Rötung (Flush), Juckreiz, Nesselsucht (Urtikaria), Hautausschläge, Schwellungen (z.B. Augenlider) | |

| Magen-Darm-Trakt | Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen, Völlegefühl, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen | |

| Nervensystem | Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen | |

| Herz-Kreislauf | Herzrasen, Herzstolpern, Blutdruckabfall, Benommenheit | |

| Atemwege | Laufende oder verstopfte Nase, Niesreiz, Atembeschwerden, Hustenreiz | |

| Gynäkologie | Verstärkte Menstruationsbeschwerden, Krämpfe im Unterleib |

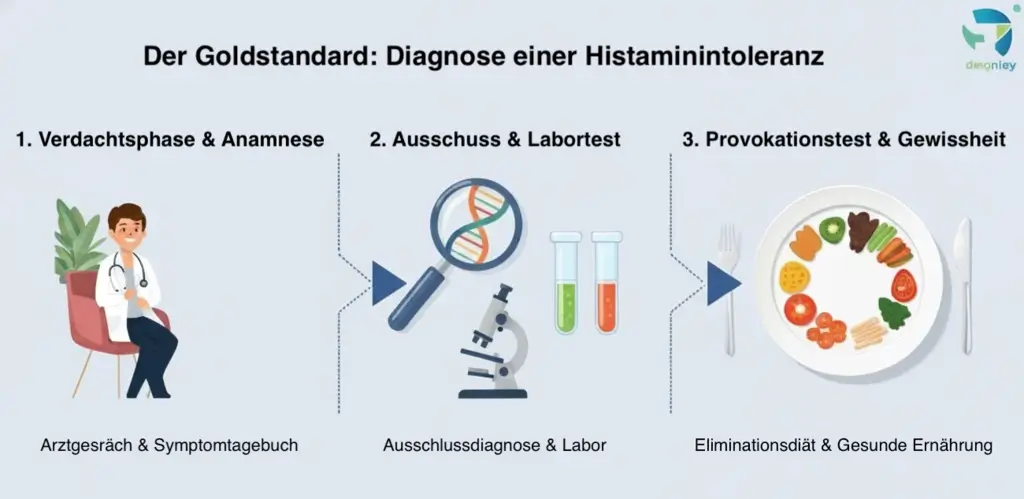

Der Weg zur Diagnose – Ein detektivischer Prozess

Die Diagnose einer Histaminintoleranz stellt sowohl für Betroffene als auch für Ärzte eine erhebliche Herausforderung dar. Eine der zentralen und oft frustrierenden Botschaften der aktuellen medizinischen Forschung und Leitlinien ist, dass es keinen einzelnen, verlässlichen Labortest gibt, der eine Histaminintoleranz eindeutig beweisen oder ausschließen kann. Die Diagnose ist vielmehr ein detektivischer Prozess, der auf einer sorgfältigen Anamnese, dem Ausschluss anderer Erkrankungen und einer strukturierten Ernährungsumstellung beruht.

Kritische Bewertung von Labortests

Obwohl verschiedene Labortests angeboten werden, ist ihre Aussagekraft wissenschaftlich stark umstritten. Die deutsche S1-Leitlinie „Vorgehen bei Verdacht auf Unverträglichkeit gegenüber oral aufgenommenem Histamin“ kommt zu einer klaren Bewertung:

- Messung der DAO-Aktivität im Serum: Dies ist der am häufigsten durchgeführte Test. Die Leitlinie stellt jedoch unmissverständlich fest, dass dieser Test nicht aussagekräftig ist. Studien konnten keine signifikanten Unterschiede in den DAO-Werten zwischen Personen mit vermuteter HIT und gesunden Kontrollgruppen feststellen. Zudem ist unklar, ob der im Blut gemessene Wert die tatsächliche Enzymaktivität im Darm, dem Hauptort des Histaminabbaus, widerspiegelt. Es ist daher wichtig, vor einer alleinigen Verlassung auf diesen populären, aber unzuverlässigen Test zu warnen.

- Weitere Tests (Histamin im Stuhl/Plasma, Methylhistamin im Urin): Auch diese Parameter werden als unzuverlässig eingestuft. Der Histamingehalt im Stuhl kann stark von der Zusammensetzung der Darmflora abhängen, da bestimmte Bakterien selbst Histamin produzieren. Der Histaminspiegel im Plasma schwankt stark und zeigt keine klaren Zusammenhänge mit Symptomen. Der Methylhistaminwert im Urin wird nicht nur durch Histamin, sondern auch durch die allgemeine Proteinzufuhr beeinflusst.

Diese wissenschaftliche Einschätzung hat eine weitreichende Konsequenz: Die diagnostische Verantwortung verlagert sich vom Labor zum Patienten. Die sorgfältige und strukturierte Selbstbeobachtung wird zum wertvollsten und entscheidendsten Puzzleteil im Diagnoseprozess. Dies ist eine Abkehr von vielen anderen Krankheitsbildern, bei denen ein Blutwert eine definitive Antwort liefert. Bei der Histaminintoleranz muss der Patient befähigt werden, eine aktive, führende Rolle in seiner eigenen Diagnostik zu übernehmen, während der Arzt die Rolle eines erfahrenen Begleiters und Interpreten dieser selbst gesammelten Daten einnimmt.

Der Goldstandard: Der mehrstufige diagnostische Prozess

Der von Experten und Leitlinien empfohlene Weg zur Diagnose folgt einem strukturierten, mehrstufigen Vorgehen:

- Sorgfältige Anamnese und Ausschlussdiagnostik: Am Anfang steht immer ein ausführliches Gespräch mit einem erfahrenen Arzt. Dabei werden die Symptome, ihre Häufigkeit und mögliche Auslöser genau erfasst. Der entscheidende erste Schritt ist der Ausschluss anderer Erkrankungen, die ähnliche Symptome verursachen können. Dazu gehören insbesondere Nahrungsmittelallergien (mittels Prick- und Bluttests), Zöliakie, Laktose- und Fruktoseintoleranz, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, das Reizdarmsyndrom und seltenere Erkrankungen wie die Mastozytose.

- Führen eines Ernährungs- und Symptomtagebuchs: Dies ist das wichtigste diagnostische Instrument. Über einen Zeitraum von mindestens zwei bis vier Wochen protokolliert der Patient akribisch alles, was er isst und trinkt, welche Medikamente er einnimmt und notiert parallel dazu alle auftretenden Symptome mit genauer Uhrzeit und Intensität. Auch besondere Umstände wie Stress, Sport oder der Menstruationszyklus sollten erfasst werden. Nur so lassen sich Muster und Zusammenhänge zwischen bestimmten Nahrungsmitteln oder Situationen und den Beschwerden erkennen.

- Diagnostische Eliminationsdiät mit anschließender Provokation: Die eigentliche Bestätigung der Verdachtsdiagnose erfolgt durch eine Besserung der Symptome unter einer konsequenten histaminarmen Diät. Verschwinden die Beschwerden während dieser Phase, erhärtet sich der Verdacht. Der endgültige Nachweis wird erbracht, wenn die Symptome nach der gezielten Wiedereinführung (Provokation) histaminreicher Lebensmittel erneut auftreten. Dieses Vorgehen ist Teil der dreistufigen Ernährungsumstellung, die gleichzeitig den Grundpfeiler der Therapie darstellt.

Die Therapie – Individuelle Wege zu mehr Lebensqualität

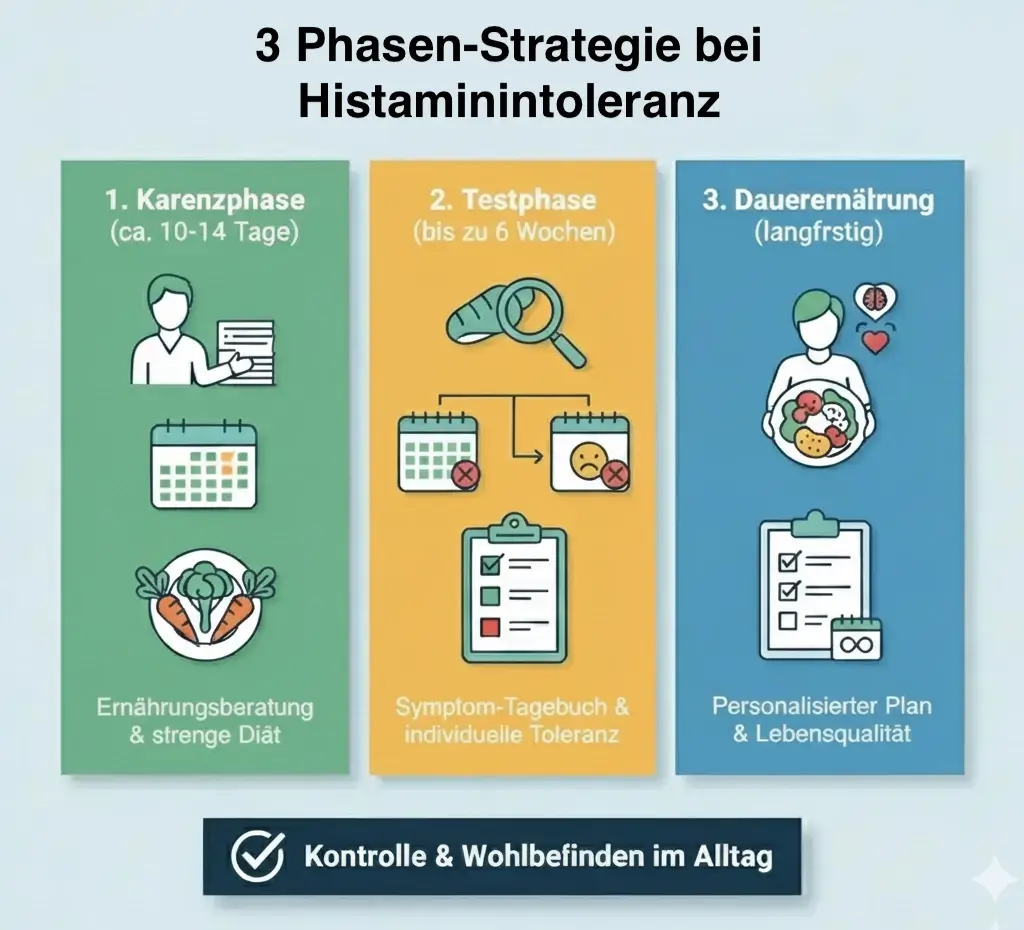

Die Therapie der Histaminintoleranz ist fundamental personalisiert und zielt darauf ab, Betroffene zu befähigen, ihre eigene, einzigartige „Bedienungsanleitung“ für ihren Körper zu erstellen. Es geht nicht um starre, universelle Verbote, sondern um einen dynamischen Lernprozess. Im Zentrum steht die dreistufige Ernährungsumstellung, die durch medikamentöse Optionen und Anpassungen des Lebensstils ergänzt werden kann.

Die 3-Phasen-Ernährungsumstellung im Detail

Dieses strukturierte Vorgehen, das von führenden Fachgesellschaften empfohlen wird, dient sowohl der Diagnosesicherung als auch der langfristigen Therapie.

- Phase 1: Karenzphase (Dauer: ca. 10 bis 14 Tage)

- Ziel: Das „Histamin-Fass“ vollständig zu leeren und eine maximale Reduktion der Symptome zu erreichen. Dies schafft eine beschwerdefreie oder -arme Ausgangsbasis („Baseline“), von der aus die individuelle Toleranz getestet werden kann.

- Durchführung: In dieser Phase wird eine strikte Diät eingehalten, bei der alle bekannten histaminreichen Lebensmittel, Histaminliberatoren und DAO-Blocker konsequent gemieden werden. Die Ernährung sollte auf frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln basieren, mit einem Schwerpunkt auf gut verträglichem Gemüse, Obst, Getreide und frischem Fleisch oder Fisch. Eine professionelle Ernährungsberatung ist hier besonders wertvoll, um Mangelernährung zu vermeiden und eine adäquate Lebensmittelauswahl sicherzustellen.

- Phase 2: Testphase (Dauer: bis zu 6 Wochen)

- Ziel: Die individuelle Toleranzschwelle für Histamin und andere problematische Substanzen zu ermitteln. Es geht darum herauszufinden, welche Lebensmittel in welchen Mengen und in welcher Kombination vertragen werden.

- Durchführung: Ausgehend von der sicheren Basis der Karenzdiät werden nun schrittweise und einzeln „verdächtige“ Lebensmittel wieder in den Speiseplan eingeführt. Dies sollte systematisch erfolgen: Man testet ein neues Lebensmittel in kleiner Menge an einem Tag und beobachtet die Reaktion über 24-48 Stunden. Das Symptomtagebuch wird in dieser Phase akribisch weitergeführt. So lernt der Betroffene seine persönlichen Grenzen kennen. Man stellt vielleicht fest, dass eine kleine Menge Tomate toleriert wird, aber nicht in Kombination mit einem Glas Wein.

- Phase 3: Dauerernährung (langfristig)

- Ziel: Eine ausgewogene, nährstoffdeckende, genussvolle und alltagstaugliche Langzeiternährung, die auf den individuellen Erkenntnissen der Testphase basiert.

- Durchführung: Das Ziel ist nicht ein lebenslanger Totalverzicht, sondern ein Leben mit informierten Entscheidungen. Basierend auf den Erfahrungen aus Phase 2 wird ein persönlicher Ernährungsplan erstellt. Betroffene lernen, ihr „Histamin-Budget“ für den Tag oder die Woche zu verwalten. Sie wissen, welche Lebensmittel für sie unproblematisch sind, welche sie nur in Maßen genießen können und welche sie besser meiden. Diese neu gewonnene Kompetenz führt zu einer signifikanten Steigerung der Lebensqualität und gibt die Kontrolle über das eigene Wohlbefinden zurück.

Der Ernährungs-Kompass: Umfassende Lebensmittellisten

Das oberste Gebot bei einer histaminarmen Ernährung lautet: Frische. Histamin entsteht in Lebensmitteln durch mikrobielle Prozesse wie Reifung, Gärung und Fermentation, aber auch durch lange oder falsche Lagerung. Daher sind industriell verarbeitete Fertigprodukte, Konserven, gereifte, fermentierte oder lange warmgehaltene Speisen grundsätzlich problematisch. Wichtig zu wissen ist auch, dass Histamin hitze- und kältestabil ist. Es kann also weder durch Kochen, Braten, Backen noch durch Einfrieren zerstört werden.

Die folgenden Listen geben eine Orientierung, welche Lebensmittel typischerweise problematisch und welche gut verträglich sind.

| Kategorie | Stark histaminhaltige Lebensmittel (In der Karenzphase zu meiden) |

|---|---|

| Käse | Alle lange gereiften Hart-, Weich- und Schimmelkäsesorten (z.B. Parmesan, Emmentaler, Camembert, Roquefort, Harzer Roller) |

| Wurst & Fleisch | Rohwürste (Salami, Mettwurst), Rohschinken, geräuchertes Fleisch, Landjäger, Leberwurst |

| Fisch & Meeresfrüchte | Fischkonserven (Thunfisch, Hering, Sardinen, Makrelen), marinierter, gesalzener, getrockneter oder geräucherter Fisch, Meeresfrüchte |

| Gemüse | Sauerkraut, Spinat, Tomaten (und Produkte daraus wie Ketchup, Mark), Avocado, Auberginen, Pilze, Oliven |

| Obst | Überreifes Obst im Allgemeinen |

| Alkoholische Getränke | Rotwein, Sekt/Champagner, obergärige Biere (z.B. Weizenbier) |

| Sonstiges | Essig (besonders Rotwein- und Balsamicoessig), Sojasauce, Hefeextrakt |

Einige Lebensmittel verursachen Probleme, nicht weil sie selbst viel Histamin enthalten, sondern weil sie die körpereigene Histaminbalance stören.

| Kategorie | Histaminliberatoren (setzen körpereigenes Histamin frei) | DAO-Blocker (hemmen das abbauende Enzym DAO) |

| LebensmittelLebensmittel | Erdbeeren, Zitrusfrüchte (Orangen, Zitronen), Ananas, Papaya, Kiwi, Himbeeren, Nüsse (bes. Walnüsse, Cashews), Schokolade/Kakao, Tomaten, Meeresfrüchte, Hülsenfrüchte | Alkohol (Ethanol), Energy Drinks, schwarzer Tee, grüner Tee, Mate-Tee 8 |

Um ein Gefühl der Einschränkung zu vermeiden, ist es entscheidend, sich auf die Vielfalt der gut verträglichen Lebensmittel zu konzentrieren.

| Kategorie | Gut verträgliche, histaminarme Lebensmittel (Basis der Ernährung) |

|---|---|

| Fleisch & GeflügelFleisch & Geflügel | Frisches, unverarbeitetes oder tiefgefrorenes Fleisch/Geflügel (z.B. Huhn, Pute, Rind, Lamm) |

| Fisch | Fangfrischer oder tiefgekühlter Weißfisch (z.B. Kabeljau, Dorsch, Scholle, Seelachs) |

| Milchprodukte & Käse | Frische Milch, Joghurt (natur), Quark, Frischkäse, Hüttenkäse, Mozzarella, Ricotta, junger Gouda, Butterkäse |

| Getreide & Beilagen | Kartoffeln, Reis, Mais, Dinkel, Hafer, Hirse, Quinoa; hefefreies Brot, Nudeln ohne Ei |

| Gemüse | Die meisten frischen Gemüsesorten, z.B. Karotten, Gurken, Zucchini, Kürbis, Brokkoli, Blumenkohl, Salate, Paprika, Spargel, Zwiebeln (gekocht) |

| Obst | Äpfel, Birnen, Melonen, Aprikosen, Pfirsiche, Mangos, Kirschen, Heidelbeeren, Johannisbeeren |

| Getränke | Wasser, Kräutertees (z.B. Kamille, Pfefferminze), Säfte aus verträglichen Obstsorten |

Medikamentöse und ergänzende Unterstützung

Neben der Ernährungsumstellung gibt es weitere Ansätze, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.

- Antihistaminika (H1-Rezeptorblocker): Diese Medikamente, die auch bei Allergien eingesetzt werden, blockieren die Andockstellen (Rezeptoren) für Histamin im Körper. Sie bekämpfen nicht die Ursache (den Histaminüberschuss), sondern unterdrücken dessen Wirkung. Sie eignen sich zur kurzfristigen Linderung akuter Symptome oder zur prophylaktischen Einnahme, wenn eine Diät ausnahmsweise nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel bei einer Einladung oder im Restaurant.

- DAO-Präparate (Kapseln): Diese Nahrungsergänzungsmittel enthalten das Enzym DAO (meist aus Schweinenierenextrakt) und sollen das körpereigene Enzym im Darm unterstützen, um Nahrungshistamin abzubauen. Ihre Wirksamkeit ist jedoch

- wissenschaftlich stark umstritten: Die AWMF-Leitlinie kommt zu dem Schluss, dass ein Wirksamkeitsnachweis fehlt. Unabhängige, hochwertige Studien sind rar, während positive Studien oft vom Hersteller finanziert wurden. Das Landgericht Frankfurt am Main hat Werbeaussagen zur Wirksamkeit von „Daosin“ sogar als unzulässigen Gesundheitsbezug eingestuft, da wissenschaftliche Belege fehlen. Betroffene sollten diese Präparate daher kritisch betrachten und nicht als Ersatz für eine Ernährungsumstellung ansehen.

- Nahrungsergänzungsmittel (Kofaktoren): Eine gezielte Supplementierung von Nährstoffen, die für den Histaminabbau wichtig sind, kann unterstützend wirken, insbesondere wenn durch die Diät oder eine Grunderkrankung ein Mangel besteht.

- Vitamin C: Gilt als natürlicher Gegenspieler des Histamins und ist ein wichtiger Kofaktor für die DAO-Funktion. Einige Studien deuten auf einen histaminsenkenden Effekt im Blut hin.

- Vitamin B6: Ist ebenfalls ein essenzieller Kofaktor für die DAO und am Histaminabbau beteiligt.

- Zink und Kupfer: Zink kann die Freisetzung von Histamin aus den Mastzellen hemmen, während Kupfer als Zentralatom ein integraler Bestandteil des DAO-Enzyms ist.

- Anpassungen des Lebensstils:

- Stressmanagement: Da Stress ein wesentlicher Triggerfaktor ist, können Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga, autogenes Training, Spaziergänge in der Natur und die Sicherstellung von ausreichend Schlaf die Symptomatik positiv beeinflussen und die Reizschwelle des Körpers erhöhen.

- Achtsamkeit und ganzheitliche Ansätze: Konzepte wie die aus dem Ayurveda, die einen Fokus auf Stressreduktion, bewusste Ernährung und die Beruhigung des Nervensystems legen, können wertvolle unterstützende Elemente in der Gesamttherapie sein.

Histaminintoleranz und Begleiterkrankungen – Komplexe Wechselwirkungen

Histaminintoleranz tritt selten als isoliertes Phänomen auf. Vielmehr existieren signifikante Überschneidungen und komplexe Wechselwirkungen mit einer Reihe anderer chronischer Erkrankungen. Das Erkennen dieser Zusammenhänge ist klinisch von großer Bedeutung, da die Behandlung der einen Erkrankung die Symptome der anderen positiv beeinflussen kann – und umgekehrt. Ein Arzt, der einen Patienten beispielsweise ausschließlich wegen Migräne behandelt, übersieht möglicherweise die zugrunde liegende Stoffwechselstörung, wenn er nicht nach Ernährungsgewohnheiten und anderen systemischen Symptomen fragt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines integrativen und ganzheitlichen medizinischen Ansatzes.

- Migräne: Der Zusammenhang zwischen Histamin und Kopfschmerzen ist gut belegt. Histamin wirkt gefäßerweiternd und kann so bei empfindlichen Personen Migräneattacken auslösen oder verstärken. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Migränepatienten häufiger erniedrigte DAO-Werte im Blut aufweisen. Für viele Betroffene führt eine konsequente histaminarme Ernährung zu einer deutlichen Reduktion der Häufigkeit und Intensität ihrer Migräneanfälle.

- Reizdarmsyndrom (RDS) und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED): Hier besteht eine bidirektionale Beziehung. Wie bereits dargelegt, kann eine Schädigung der Darmschleimhaut durch Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa eine sekundäre Histaminintoleranz verursachen. Gleichzeitig kann ein Überschuss an Histamin im Darm die typischen Symptome von RDS und CED – wie Bauchschmerzen, Krämpfe und Durchfall – weiter anheizen. Es entsteht ein Teufelskreis, bei dem die Darmerkrankung die HIT auslöst und die HIT die Symptome der Darmerkrankung verschlimmert.

- Neurodermitis (Atopische Dermatitis): Histamin ist der zentrale Botenstoff, der für die Auslösung von Juckreiz verantwortlich ist, dem Leitsymptom der Neurodermitis. Untersuchungen haben ergeben, dass Patienten mit Neurodermitis oft erhöhte Histaminspiegel und gleichzeitig erniedrigte DAO-Spiegel aufweisen. Eine histaminarme Ernährung kann daher bei einigen Betroffenen zu einer deutlichen Verbesserung des Hautbildes und einer Linderung des Juckreizes führen.

- Menstruationsbeschwerden (Dysmenorrhoe): Die bereits beschriebene enge Wechselwirkung zwischen Histamin und dem Hormon Östrogen kann prämenstruelle Symptome (PMS) und schmerzhafte Regelkrämpfe (Dysmenorrhoe) erheblich verstärken. Ein hoher Histaminspiegel kann die Kontraktionen der Gebärmutter intensivieren und so zu stärkeren Schmerzen führen. Frauen mit HIT berichten häufig von einer Linderung ihrer Menstruationsbeschwerden, wenn sie vor und während ihrer Periode besonders streng auf eine histaminarme Ernährung achten.

Zusammenfassung und Ausblick: Ein Leben mit Histaminintoleranz – Ein Weg zu mehr Achtsamkeit und Wohlbefinden

Die Histaminintoleranz ist ein komplexes und facettenreiches Krankheitsbild, das Betroffene vor große Herausforderungen stellt. Die Reise von den ersten unerklärlichen Symptomen bis zu einer gesicherten Diagnose und einer wirksamen Therapie ist oft lang und erfordert Geduld und Eigeninitiative.

Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Leitfadens lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Eine Histaminintoleranz ist keine Allergie, sondern ein Ungleichgewicht zwischen Histaminaufkommen und Histaminabbau, meist bedingt durch eine Schwäche des Enzyms DAO.

- Die Diagnose stützt sich nicht auf unzuverlässige Labortests, sondern auf einen detektivischen Prozess aus ärztlicher Ausschlussdiagnostik, einem sorgfältig geführten Symptomtagebuch und einer diagnostischen Eliminationsdiät.

- Der Kern der Therapie ist eine personalisierte, dreistufige Ernährungsumstellung. Ihr Ziel ist nicht der lebenslange Totalverzicht, sondern das Erlernen und Management der individuellen Toleranzschwelle.

- Medikamente wie Antihistaminika können akute Symptome lindern, während die Wirksamkeit von DAO-Präparaten wissenschaftlich nicht belegt ist. Eine ausreichende Versorgung mit den Kofaktoren Vitamin C, B6, Zink und Kupfer sowie ein effektives Stressmanagement sind wichtige unterstützende Säulen der Behandlung.

Es ist unerlässlich, diesen Weg nicht allein zu gehen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Ärzten, spezialisierten Allergologen oder Gastroenterologen sowie qualifizierten Ernährungsfachkräften ist entscheidend, um Fehldiagnosen zu vermeiden, eine ausgewogene Nährstoffversorgung sicherzustellen und eine individuell passende Strategie zu entwickeln.

Abschließend soll dieser Leitfaden Mut machen. Der Weg zur Bewältigung der Histaminintoleranz ist mehr als nur eine Diät – er ist ein Weg zu mehr Körperbewusstsein, Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Indem Betroffene lernen, die Signale ihres Körpers zu deuten und ihre Ernährung und ihren Lebensstil bewusst zu gestalten, können sie die Kontrolle über ihre Gesundheit zurückgewinnen. Das Ergebnis ist nicht nur eine Linderung der Symptome, sondern oft auch eine tiefgreifende und nachhaltige Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens und der Lebensqualität.